Un article que j'ai écrit en 2013...

Qui se souvient de Ambroise Croizat?... - par Ismaël Dupont, à partir de la lecture du livre de Michel Etiévent

Quel média, quel éditorialiste, quel intellectuel médiatique aborde l'œuvre révolutionnaire et néanmoins si proche de nous de ce député communiste ouvrier, fils du peuple, que la République capitularde, puis Vichy, firent croupir dans leurs prisons abjectes, à Paris puis en Algérie, avant qu'il ne soit libéré en 1943 et ne contribue à mettre en place les bases de la démocratie sociale à la française au sortir de la guerre, après avoir été un des contributeurs du programme du CNR: « Les jours heureux ».

Le devoir de mémoire, on s'y astreint volontiers quand il s'agit de remuer les plaies avec une certaine complaisance voyeuriste ou sensationnaliste, de confronter l'homme et la nation à leurs limites, à leurs souffrances passées, à leurs puissances de destruction et de division, mais surtout, se disent les gardiens de la mémoire, petits ou grands bourgeois serviteurs du système qui se conçoivent aussi souvent comme des gardiens du troupeau, n'allons pas montrer, en faisant revivre des figures héroïques et populaires de la conquête sociale, que la volonté du peuple a su être souveraine, que le progrès social rapide et réel, facteur d'émancipation immédiate des travailleurs, ont pu être d'actualité.

On efface les traces ...

Les traces de la fierté et de la combativité ouvrière, de la République sociale et de la contribution décisive qu'y ont apporté les luttes des travailleurs et des communistes admirablement dévoués, intelligents et rassembleurs, formés par l'expérience de l'injustice sociale, les combats ouvriers, les jours lyriques du Front Populaire, la répression sans pitié d'une droite revancharde et collaboratrice, la Résistance et l'espérance d'un monde meilleur.

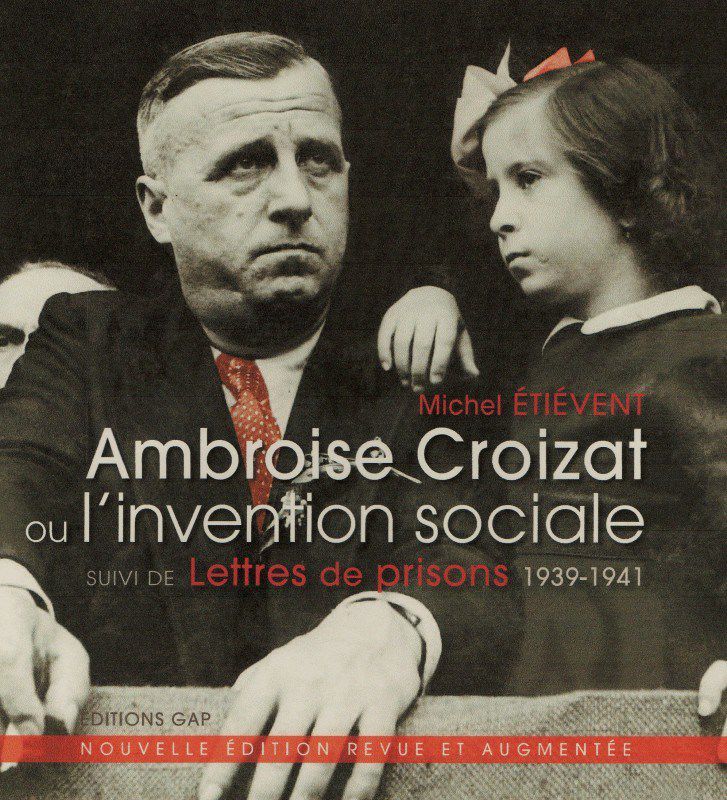

L'historien Michel Etiévent, universitaire de Grenoble qui a collaboré récemment au film « Les jours heureux » de Gilles Peret, nous permet de découvrir ce si noble modèle d'humanité et d'action politique au service du peuple dans une biographie magnifiquement illustrée qui fait la part belle aux dits et écrits de Croizat et de ses compagnons, Ambroise Croizat ou l'invention sociale (Editions GAP, 20€).

J'ai rencontré Michel Etiévent à la fête de l'Humanité Bretagne de Lanester et nous espérons pouvoir l'inviter à venir parler à Morlaix au printemps prochain d'Ambroise Croizat et de ses réalisations comme député, négociateur du programme du CNR, ministre du Travail de la Libération.

Les éléments d'information qui suivent sont tous empruntés au livre de Michel Etiévent dont on ne saurait trop recommander l'achat et la lecture.

Ambroise Croizat est né en 1901 dans la vallée de la Tarentaise, en Savoie.

Son père, originaire de Chambéry, est ferblantier dans la métallurgie et « travaille douze heures par jour, face à l'éclat des fours, sept jours sur sept (la loi sur l'attribution du congé hebdomadaire ne date que du 13 juillet 1906), le visage et les mains brûlés par les ébarbures de métal en fusion ». Ils travaillent d'abord à Notre-Dame de Briançon et vivent dans une maisonnette de deux pièces bien exigües pour une famille de cinq, mais c'était le lot commun du peuple à l'époque. En 1906, son père, ayant récemment adhéré au Parti Ouvrier Français et à la CGT est un des meneurs d'une grande grève organisée après un accident de travail ayant causé la mort de huit ouvriers. Il est licencié et doit embaucher à Ugine, dans une autre usine, dont il sera à nouveau chassé pour activités syndicales.

Ambroise commence à travailler à treize ans comme apprenti ajusteur-outilleur dans une usine de Lyon. A 19 ans, au sortir de la guerre, il adhère à la Jeunesse socialiste qui rejoint la IIIème Internationale et prend vite des responsabilités dans le Syndicat CGTU des Métaux. Dans les années 1920, Ambroise Croizat milite contre le militarisme, pour une paix plus juste avec l'Allemagne, contre le colonialisme et la guerre du Rif au Maroc, quand Pétain et Franco s'associent pour éliminer les insurgés dans les montagnes du Nord du Maroc. En 1926, il devient permanent du PCF à Paris, puis secrétaire général de la Fédération CGTU des métaux, pour laquelle il organise des grèves partout en France pour les salaires, la réduction du temps de travail, contre le chômage. En 1934, le PCF et la CGTU lancent une stratégie de Front Populaire face à la montée de la menace fasciste et la tentative de coup d'état du 6 février 1934. Les mots d'ordre de la gauche unifiés sont « Pain, Paix, Liberté ». L'unité de la CGT sera finalement réalisée le 1er mars 1936, deux mois avant l'arrivée du Front Populaire au pouvoir. Aux élections législatives du 28 avril 1936, Croizat devance le candidat socialiste sortant de 900 voix environ dans la circonscription de Plaisance, 14e arrondissement de Paris puis il est élu député avec trois mille voix d'avance sur le candidat de droite.

« Devant la porte de l'usine,

Le travailleur soudain s'arrête.

Le beau temps l'a tiré par la veste,

Et comme il se retourne

Et regarde le soleil,

Tout rouge, tout rond,

Souriant sous un ciel de plomb,

Il cligne de l'œil

Familièrement:

Dis-donc camarade soleil,

Tu ne trouves pas

Que c'est plutôt con

De donner une journée pareille

A un patron? »

A l'image de ces Paroles de Jacques Prévert, l'été 1936 est lumineux. Dès la victoire du Front Populaire, un vaste mouvement de grèves avec occupations d'usines traverse la France. Le but est autant d'aider le gouvernement face au patronat que de le pousser à entreprendre les profondes réformes réclamées depuis longtemps par la classe ouvrière. Tout commence à l'usine Bréguet-Le Havre, une usine de construction d'avions, le 9 mai, à l'initiative des métallos. Croizat est présent sur place. Il encourage le mouvement qui s'étend à l'ensemble de la métallurgie: dès le 14 mai, les ouvriers de Block à Courbevoie, de Lavalette à Saint-Ouen, d'Hochkiss à Levallois prennent en main leurs usines. Les 33 000 travailleurs de Renault à Billancourt les rejoignent le 28 mai. Le mouvement s'étend aux grands magasins pour paralyser, fin mai, la France entière. Partout, on prend possession des ateliers. On y entretient l'outil, on y découvre les loisirs et la culture. Le 7 juin s'ouvrent les discussions qui aboutiront aux Accords de Matignon qui donneront à la classe ouvrière les congés payés, les 40 heures, les conventions collectives, le libre exercice du droit syndical.. Dans les entreprises, les salaires augmentent de 15 à 40%, doublent parfois. Une énorme flambée syndicale accompagne le mouvement. Le 25 novembre 1936, à la tribune du Congrès d'unité de la Fédération des métaux, Croizat dresse un premier bilan: « En mars dernier, nous étions 40 000, en juin 100 000, aujourd'hui 700 000, repartis en 725 syndicats. A Lyon, de 1000 adhérents en trois syndicaux lors de l'unité, le syndicat unifié enregistre aujourd'hui 25 000 cartes. Marseille passe de 600 à 15 000 adhérents, Bordeaux de 300 à 10 000, dans le Haut Rhin, 97% des ouvriers se sont syndiqués. Partout, les métallos ont été à la pointe du mouvement et s'enorgueillissent aujourd'hui de l'avoir déclenché. La France vit de belles heures. Jamais de son histoire, le mouvement ouvrier n'aura connu de telles conquêtes. En un mois a té réalisé ce que trente législatures n'étaient jamais parvenues à accomplir. Le patronat a cédé mais restons vigilants. Tout reste à faire. Dans chaque secteur, chaque entreprise, il faut maintenant défendre et faire germer les acquis obtenus. Tout dépendra du syndicat, de sa puissance. Tout dépendra de nous, et de nous seuls... ».

Depuis mai 1936, Croizat siège à la « Commission spéciale » du gouvernement qui a été chargée d'élaborer les réformes et veille à leur application sur le terrain. En 1937, il inaugure des maisons de repas, des parcs de loisirs, des colonies de vacances pour la classe ouvrière. Mais dès février 1937, le gouvernement, sous la pression du patronat, décide d'une pause dans les réformes. La guerre civile en Espagne, et le refus de Blum et du gouvernement, sous la pression anglaise notamment, de venir en aide à la République assiégée par les fascistes, éloigne les communistes de leurs alliés socialistes et radicaux. Le 12 novembre 1938, le gouvernement Daladier publie une série de décrets-lois qui instaurent la baisse des salaires, déjà fortement grignotés par l'inflation (50% en 2 ans), des impôts nouveaux et surtout la fin de la semaine des 40 heures, qualifiée pour l'occasion de « loi de paresse et de trahison nationale ». Entre ces parlementaires qui vont remettre la République dans les mains de Vichy et l'UMP actuelle, la comparaison s'impose... Daladier le capitulard s'écrie déjà tel un Jean-François Copé, reprenant le discours haineux des privilégiés vis à vis de la classe populaire: « Cette loi est responsable de tous les maux de l'économie. On ne peut avoir une classe ouvrière à deux dimanches et un patronat qui s'étrangle pour faire vivre le pays ». En novembre 1938, suite à de grandes grèves ouvrières suivies de licenciements arbitraires et d'états de sièges policiers, le gouvernement envoie les troupes devant les entreprises. Le 1er décembre 1938, 36 000 ouvriers sont licenciés dans l'aéronautique et les arsenaux, 8000 dans la chime et l'autombile. Plus de la moitié sont des responsables syndiquaux CGT. Dans son modeste appartement du 79, rue Daguerre où il vit depuis 1936, Croizat rédige son édito: « Le 30 novembre, le patronat a opéré le savant triage qu'il attendait. Il tient sa revanche sociale sur 1936. Des femmes ont faim, des enfants ont froid. L'homme n'est plus au travail. Partout, les consignes ont été données par les patrons revanchards. Des listes noires circulent. Les sous-traitants des grandes entreprises ont été sommés de ne pas embaucher des ouvriers licenciés sous peine de voir leurs commandes supprimées. La haine est partout. Ils ont défendu leurs outils parce qu'ils croyaient en la grandeur de la France, en ses traditions de dignité, en cet espoir que mai 1936 avait fait éclore. Plus que jamais, nos solidarités vont vers eux. C'est eux, la France. Cette France bafouée par ceux qui ne rêvaient que de revanche ».

Le mouvement ouvrier est décapité. Début 1939, avec l'aval de Daladier, Hitler s'empare de la Tchécoslovaquie. Le pacte germano-soviétique signé à l'été 1939, les communistes, contre lesquels on avait déjà prévus des mesures de rétorsion en cas de conflit avant la connaissance du pacte, sont jetés en pâture. Le 27 août, l'ensemble de la presse communiste est interdite. Le 26 septembre, le PCF est dissous. 666 élus sont déchus. Le 7 octobre 1939, Croizat est arrêté sur les marches de l'Assemblée Nationale, puis enfermé à la Prison de la Santé avec d'autres députés communistes, dont le père de Guy Môquet, bientôt fusillé à Chateaubriand, Prosper. L'extrême-droite réclame purement et simplement la loi martiale pour les communistes. En Janvier 1940, Croizat fait parti des 36 députés communistes condamnés à 5 ans de prison au terme d'un simulacre de procès, sous l'impulsion des anciens collègues de l'Assemblée Nationale, dont certains appartenaient à la majorité du Front Populaire. En octobre 1941, Croizat est au côté de Prosper Môquet quand le député communiste apprend l'assassinat de son fils Guy, arrêté le 13 octobre 1940 alors qu'il distribuait des tracts, le plus jeune des otages cégétistes ou communistes fusillés à Châteaubriand. Dans son ouvrage « Le temps des illusions », le chef de cabinet de Pétain révéla, quelques temps plus tard, que le nom de Guy Môquet ne figurait pas sur la liste des otages de Châteaubriand. Le ministère de l'Intérieur l'avait « rajouté ».

En avril 1941, Croizat et ses camarades communistes sont envoyés en prison en Algérie, où ils vivent dans des conditions de détention très dures. Le débarquement allié à Alger a lieu le 8 novembre 1942 mais les députés communistes ne sont libérés que le 5 février 1943, après trois ans d'enfermement. Les communistes dérangent, inquiètent. Les Américains craignent qu'une fois libérés, ils ne deviennent vite les principaux animateurs de la politique anti-vichyste et soulèvent entre autre le problème du droit à la Liberté des pays du Maghreb. Et de fait, une fois libéré, Ambroise Croizat contribue à réorganiser le mouvement communiste et le syndicat au Maghreb, à tel point qu'en janvier 1944, la CGT affiche 120 000 adhérents en Afrique du Nord. Dès août 1943, dans un discours devant un public d'ouvriers, il parle de cette France nouvelle qui naîtra de la Libération: « Redonner à la Nation sa grandeur et aux travailleurs la place qu'ils méritent par leur effort et leur sang versé sera notre tâche. Les larmes et la mort n'auront pas été vaines. Elles accoucheront d'une France nouvelle, celles des nationalisations et de la Sécurité Sociale ».

« En septembre 1943, Ambroise Croizat rejoint, au titre de la CGT clandestine, l'Assemblée Consultative instaurée autour du Conseil National de la Résistance créé par De Gaulle à Alger le 3 juin 1943. Il préside la commission du Travail. C'est là que va prendre vie le programme du Conseil National de la Résistance. «Véritable déclaration des droits nouveaux, charte des futures grandes réformes nées dans la nuit et le feu du maquis ». (Michel Etiévent).

Le lien de la résistance aux conquêtes sociales de la Libération, c'est d'abord un contexte politique: c'est la gauche et les communistes qui à partir de 1943 constituent les gros bataillons de la résistance armée intérieure tandis que même la résistance de droite ou de centre-droit se déporte vers la gauche en voyant le patronat et la droite traditionnelle s'enfoncer dans la collaboration en France occupée et en mesurant combien l'unité de la Résistance, qui ne peut se faire que sur un projet politique commun, est précieuse pour gagner et la guerre et préparer l'après-guerre, éviter une soumission de la France aux probables vainqueurs américains. C'est aussi une donnée existentielle: la lutte forge et se nourrit du rêve, de l'exigence, de l'optimisme: elle est surtout le fait d'hommes jeunes qui rêvent d'un pays neuf débarrassé des injustices, des faillites démocratiques et sociales de l'avant-guerre, celles-ci s'étant encore aggravées pendant l'occupation. Dans la douleur, la soif de vivre est immense: c'est elle qui permet d'endurer en attendant des lendemains meilleurs, de s'astreindre à une discipline de fer, de consentir au sacrifice de sa vie en sachant qu'il prépare un monde meilleur, que le combat ne sera pas vain. « La souffrance engendre les rêves, écrit Michel Etiévent, et les rêves parlent tout haut ». Et l'auteur de citer De Gaulle lui-même, homme d'ordre qui a cette époque considère la réforme sociale et morale de la France inéluctable: « Impossible de ne pas entendre la voix profonde du peuple comme on entend la rumeur de la mer... La France délivrée ne voudra ni reprendre la route de l'abîme, ni demeurer dans celle de l'esclavage. D'avance, elle a choisi un chemin nouveau. Elle aura subi trop d'épreuves pour ne pas être résolue à de profondes transformations. Elle veut que cesse un régime économique dans lequel les grandes sources de la richesse nationale échappaient à la Nation, où la conduite des entreprises excluait la participation des organisations des travailleurs ».

Le Conseil National de la Résistance, né le 27 mai 1943 grâce aux efforts de Jean Moulin notamment, chargé par le général de Gaulle de travailler à unifier la résistance intérieure et à la soumettre à l'autorité du général, à l'époque rival de Giraud, soutenu par les américains et même les anglais en sous-main, trace les contours de son programme révolutionnaire par l'ampleur et le caractère structurel des réformes proposés, même s'il ne met pas à bas le capitalisme, se contentant de le neutraliser en partie et de créer de nombreuses espaces de socialisation des richesses, est arrêté le 15 mars 1944. Il paraît en zone sud sous le nom simple et magnifique « Les jours heureux » et décline au futur liberté, démocratie économique, solidarité, avec pour fondement L'humain et l'intérêt général d'abord.« Mettre définitivement l'homme à l'abri du besoin, en finir avec l'indignité, la souffrance, le rejet, l'exclusion ». Les mots esquissent les grandes réformes qui fondent une nouvelle République de citoyens ayant conquis une égalité fondamentale. L'invention sociale est en marche: « Instaurer une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des féodalités économiques et financières de la direction de l'économie... Retour à la Nation des grands moyens de production monopolisés, fruit du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sol-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques... Droit d'accès dans le cadre de l'entreprise aux fonctions de direction et d'administration pour les ouvriers et participation des travailleurs à la direction de l'économie... Droit au travail... Liberté de pensée et d'expression ».

Le chantier s'ouvre à la Libération avec une classe ouvrière grandie par engagement dans la résistance, une CGT à cinq millions d'adhérents, un parti communiste à 27% des voix... Le « Parti des Fusillés », premier parti de France, a acquis le prestige et l'autorité d'un parti national, d'autant que les groupes FTP ont accepté de rendre les armes pour que s'installent les commissaires de la République et l'autorité des lois plutôt que celles des maquis. En Octobre 1945, 5 millions de voix se portent aux législatives sur les communistes, qui obtiennent 151 députés à l'Assemblée Nationale. Le 13 novembre 1945, De Gaulle, chef du gouvernement provisoire, fait appel à cinq communistes. Aucun grand ministère régalien mais Charles Tillon au ministère de l'armement, François Billoux à l'Economie Nationale, Marcel Paul à la Production Industrielle, tandis que Maurice Thorez se voit confier un ministère d'état et qu'Ambroise Croizat hérite du travail et de la Sécurité Sociale.

L'ordonnance qui crée la Sécurité Sociale paraît le 4 octobre 1945. La protection sociale, qui relevait jusque là des « Assurances sociales » (loi du 5 avril 1928, combattue par les patrons d'entreprises jusqu'à la nouvelle loi du 1er juillet 1930), ne protégeait contre la maladie qu'une faible partie des salariés et de leurs ayant droit. A peine un tiers de la population française... Le système était anarchique, avec une multitude de caisses patronales, confessionnelles, syndicales, mutuelles, concurrentes entre elles et n'offrant pour la plupart qu'une protection aléatoire. Pour les retraites (loi de 1910), la couverture est dérisoire ou inexistante. Pas plus d'un million de Français en bénéficient, alors que 5 millions d'entre eux pourraient y prétendre et n'ont pour seuls recours que la charité et leurs économies.

"Désormais, analyse Michel Etiévent, la sécurité sociale devient un droit fondamental, universel, obligatoire et solidaire et non un mécanisme d'assurance couvrant un risque. Dans l'esprit d'Ambroize Croizat, la Sécurité Sociale devait couvrir tous les travailleurs, salariés ou non (loi du 22 mars 1946). Les non-salariés (petits commerçants, professions libérales et artisans notamment) refusèrent par la voix de leurs responsables, qui n'acceptaient pas de se laisser assimiler à de "vulgaires prolétaires". Beaucoup le regretteront.

Le nouveau système va "digniser" l'ensemble autour de quatre mots clefs:

L'unicité: une institution unique, obligatoire, couvrira désormais l'ensemble des domaines de la protection sociale, des "risques sociaux", dit-on à l'époque (maladie, vieillesse, décès, invalidité ainsi que les accidents du travail, gérés jusque-là par les assurances privées). "L'ambition, déclarait Croizat à l'Assemblée, le 20 mars 1946, est d'assurer le bien-être de tous, de la naissance à la mort. De faire enfin de la vie autre chose qu'une charge ou qu'un calvaire".

L'universalité: la couverture est étendue à tous les citoyens, avec la volonté de généraliser à court terme le nouveau système. Et ceci malgré l'opposition de certaines professions qui refuseront de s'y intégrer....

La solidarité: c'est la pierre angulaire du système. Solidarité inter-générations, solidarité actifs-inactifs, malades bien-portants. Le tout financé par les richesses créées dans l'entreprise. En ce qui concerne le financement de l'institution, les propos de Croizat sont d'une modernité brûlante: "Outre le fait que cela grèverait fortement les contribuables, disait-il, faire appel au budget de l'Etat serait subordonner l'efficacité de la politique sociale à des considérations purement financières qui paralyseraient les efforts accomplis".

Démocratie enfin, et c'est là "l'exception française" car seule une gestion par les intéressés eux-mêmes peut garantir que la santé restera un droit fondamental pour tous. Là encore, les mots du ministre sont novateurs: "Pour la première fois, l'appareil nouveau met la gestion de l'intérêt des travailleurs dans les mains des travailleurs eux-mêmes. Ceci est d'autant plus important car l'assurance (et particulièrement pour les accidents du travail) relevait jusqu'à ce jour de compagnies commerciales et, pour les allocations familiales, d'une gestion purement patronale".

L'ordonnance n'avait fait qu'énoncer les principes. Il restait à bâtir l'édifice. Ce sera l'oeuvre principale de Croizat. Entouré d'une équipe au sein de laquelle on retrouve entre autres, Marcel Willard, Jean Briquet, Maurice Patinaud, Marcel Lamour, Le Quéré, Henri Raynaud, le "bâtisseur de la Sécu" y consacrera l'essentiel de ses deux années de ministère. Deux ans d'un chantier immense, rendu possible par l'élan de solidarité et le nouveau rapport de forces politiques qui suit la Libération. Tout est à faire, substituer à l'immense fatras des 1093 Caisses diverses et organismes privés un système cohérent, décentralisé, bâti autour de 138 Caisses primaires d'assurance-maladie et 113 caisses d'allocations familiales, essentiellement gérées - au début tout du moins- par les travailleurs..."..

En mai 1946, grâce aux efforts d'Ambroise Croizat, une loi accorde une pension de retraite à tous les salariés âgés de plus de 65 ans. Quand Croizat quittera le gouvernement en mai 1947, le montant des retraites sera majoré de 130 à plus de 200%. 4 millions de français bénéficient de la retraite.

Croizat présente ainsi dans un discours à l'Assemblée Nationale le 4 août 1946 le sens de son action gouvernementale:

"La sécurité sociale, née de la terrible épreuve que nous venons de traverser, appartient et doit appartenir à tous les Français et à toutes les Françaises, sans considération politique, philosophique ou religieuse. Ce qu'elle donne aux Français ne résulte pas de la compassion ou de la charité, elle est un droit profond de la nature humaine. Elle sera, nous en sommes sûrs, d'une portée considérable à long terme. Elle permet d'espérer, en raison des perfectionnements postérieurs qui pourront lui être apportés, voir la France et la République se placer au premier rang des nations du point de vue du progrès social...".

Le travail de Croizat au ministère du travail ne s'arrête pas là. Le 25 février 1946, il fait voter la loi sur la majoration des heures supplémentaires (25% entre 40 et 45h, 50% au-delà, 100% les dimanches et jours fériés). Il fit de même pour l'augmentation des primes et le travail de nuit et du dimanche. C'est également Croizat qui fixe la durée des congés payés à un mois pour les jeunes de moins de 18 ans et à 3 semaines pour la classe d'âge entre 18 et 21 ans. Il est également à l'origine d'un vrai service public de l'emploi, de la refonte d'une grande partie du Code du Travail, de la revalorisation des rentes des mutilés du Travail et des vieux mineurs, de la création d'un Conseil national du Travail chargé d'examiner les projets relatifs à la législation sociale, mais également d'innover en la matière. Il engage un vaste chantier dans le domaine de la formation professionnelle pour libérer l'enseignement technique de la tutelle patronale ou confessionnelle. Grâce à ses efforts et à ceux de Maurice Thorez, de nouveaux statuts de la fonction publique sont adoptées. "On y trouve des avancées extraordinaires comme la reconnaissance intégrale du droit syndical, la participation des syndicats à la gestion du personnel, la démocratisation du recrutement, l'égalité des sexes pour l'accès à la promotion dans les services publics". On développe la prévention des accidents et des maladies du travail en créant la médecine du travail, les ancêtres des comités hygiène et sécurité. On attribue pour la première fois un rôle économique et décisionnel aux comités d'entreprise. En avri 1946, Croizat propose d'instituer l'égalité de salaire entre homme et femme: "Si l'égalité politique est une victoire partielle, l'égalité économique est une victoire complète" dit-il alors.

" Aux côtés de Marcel Paul, complice de longue date, il se battra avec acharnement pour imposer le statut des mineurs (14 février 1946) et celui du personnel du gaz et de l'électricité (22 juin 1946). Il cosignera d'ailleurs ces documents, qui vont transformer les conditions matérielles, sociales et culturelles des agents de ces deux services publics. On retrouve en effet, dans les deux statuts, des avancées considérables: sécurité d'emploi, protection sociale de haut niveau, unicité de traitement, activités sociales gérées par les travailleurs eux-mêmes, 1% des recettes d'EDF pour les électriciens et les gaziers".

Pour faire comprendre et obtenir une mise en oeuvre concrète de ces mesures en contournant les obstacles et les difficultés, Croizat effectue des centaines de déplacements, aussi bien à Paris qu'en province. Il y démontre sa capacité d'écoute et son humilité, en même temps que son sens de l'efficacité et du travail bien fait.

Cette profond mouvement de rénovation sociale de la société française pour l'universalité de l'accès au droit et la souveraineté du travail va pourtant s'interrompre.

En 1946, le patronat redresse la tête, sabote l'application du programme du CNR. Les tensions au sein du gouvernement croissent. Droite et socialistes freinent les nationalisations ou remettent en cause les statuts des mineurs, des gaziers et électriciens, des cheminots et des travailleurs de chez Renault... Ils entament la guerre d'Indochine. Le blocage des salaires et la flambée des prix créent un climat social tendu. Les pressions des Américains sur le gouvernement s'accentue pour faire sortir les communistes.

L'éviction a lieu le 5 mai 1947. Le motif est la solidarité trop voyante des communistes aux revendications des ouvriers de Renault. En réalité, dans un contexte de début de guerre froide, les Américains monnayent leur aide à la France contre une marginalisation des communistes.

Evincé du gouvernement, Croizat reprend à plein temps la tête de la Fédération CGT de la métallurgie. En cette année charnière, les grèves contre le blocage des salaires et la vie chère se multiplient: mineurs, métallos, dockers, ouvriers de chez Renault. "La police intervient. Elle embarque, incarcère. Partout, au coeur des carreaux de Lorraine ou du Pas de Calais, la violence s'installe. A Firminy, dans le bassin de la Loire, la grève lancée le 4 octobre 1948 tournera à l'émeute entre mineurs et CRS pour la possession du puits". 2 mineurs sont tués par balle.

Croizat tonne en décembre 1947 dans l'Union des métallurgistes: "Ce gouvernement n'a pas hésité à faire tirer sur les grévistes, à employer des gaz lacrymogènes, en un mot, à mettre tout en oeuvre pour venir à bout de la résistance ouvrière. Rien n'a été ménagé. On a utilisé des mesures répressives et spéculé à fond sur la misère et la faim des valeureux combattants... Si Hitler n'a pas réussi à mater le peuple, ce n'est pas Jules Moch et ses sbires qui y parviendront".

Plus tard, en 1950, Croizat bataille contre le plan Schuman et le projet de Communauté du Charbon et de l'Acier avec l'Allemagne. Il y voit un projet de mise sous tutelle américaine, de réduction de l'indépendance industrielle de la France. Il remet aussi en cause les cadences et la productivité imposés par le patronat dans les industries.

En juillet 1950, Croizat, déjà éprouvé par un cancer du poumon, perd son fils, ouvrier électricien de 26 ans, dans un accident du travail à Lyon. Il meurt le 12 février 1951 après une opération qui n'a pas suffit. Son cortège funèbre, le 17 février 1951, rassemble des centaines de milliers de personnes venus lui rendre hommage.

A cette vie exemplaire et si riche de réalisations durables et révolutionnaires, nous avons le désir d'être fidèles à notre humble niveau en perpétuant et prolongeant l'héritage et surtout en commençant par le défendre face à la réaction capitaliste progressant depuis 30 ans sous des gouvernements de droite comme (prétendument) de gauche sous couvert de modernisme, d'adaptation à la mondialisation, à la concurrence internationale.

Ismaël Dupont

/image%2F1489059%2F20230703%2Fob_d3a7c7_capture-d-ecran-2023-07-03-a-19-07.png)

/image%2F1489059%2F20190306%2Fob_5329c2_pcf-section-de-morlaix.jpg)