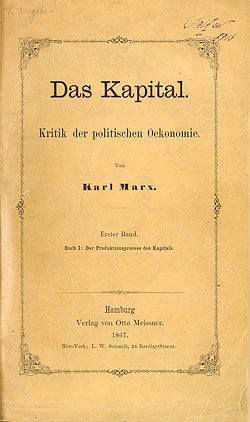

Karl Marx, 1818-1883

La Guerre Civile en France

Cet essai sur la Commune, adressé aux membres européens et américains de la Première Internationale (regroupant marxistes et anarchistes), rédigé à chaud en mai 1871 figure parmi les chefs d'oeuvre du Karl Marx de la maturité. Nous avons jugé utile d'en publier de larges extraits pour donner envie de lire cette analyse magistrale d'un événement historique présent de Marx. Comme dans Les luttes de classe en France où Marx analyse à chaud la révolution de 1848 et l'écrasement de l'insurrection ouvrière de juin. On peut lire dans l'analyse concrète de figures historiques déterminées une théorie de l’État, pensé dans son devenir historique, du politique, de la démocratie bourgeoise, des forces motrices de l'évolution historique, théorie qui conserve sa pertinence et une grande part de son actualité. Il y a aussi une analyse de la singularité de l'expérience communarde, qui, si elle ne l'épuise pas, mérite d'être lue et appréciée, surtout qu'elle lui est contemporaine. Avec Marx, après lui, non la Commune n'est pas morte!

Chapitre 3

À l'aube du 18 mars, Paris fut réveillé par ce cri de tonnerre : Vive la Commune! Qu'est-ce donc que la Commune, ce sphinx qui met l'entendement bourgeois à si dure épreuve ?

Les prolétaires de la capitale, disait le Comité central dans son manifeste du 18 mars, au milieu des défaillances et des trahisons des classes gouvernantes, ont compris que l'heure était arrivée pour eux de sauver la situation en prenant en main la direction des affaires publiques... Le prolétariat... a compris qu'il était de son devoir impérieux et de son droit absolu de prendre en main ses destinées, et d'en assurer le triomphe en s'emparant du pouvoir.

Mais la classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre tel quel l'appareil d'État et de le faire fonctionner pour son propre compte.

Le pouvoir centralisé de l'État, avec ses organes, partout présents : armée permanente, police, bureaucratie, clergé et magistrature, organes façonnés selon un plan de division systématique et hiérarchique du travail, date de l'époque de la monarchie absolue, où il servait à la société bourgeoise naissante d'arme puissante dans ses luttes contre le féodalisme. Cependant, son développement restait entravé par toutes sortes de décombres moyenâgeux, prérogatives des seigneurs et des nobles, privilèges locaux, monopoles municipaux et corporatifs et Constitutions provinciales. Le gigantesque coup de balai de la Révolution française du XVIIIe siècle emporta tous ces restes des temps révolus, débarrassant ainsi, du même coup, le substrat social des derniers obstacles s'opposant à la superstructure de l'édifice de l'État moderne. Celui-ci fut édifié sous le premier Empire, qui était lui-même le fruit des guerres de coalition de la vieille Europe semi-féodale contre la France moderne. Sous les régimes qui suivirent, le gouvernement, placé sous contrôle parlementaire, c'est-à-dire sous le contrôle direct des classes possédantes, ne devint pas seulement la pépinière d'énormes dettes nationales et d'impôts écrasants; avec ses irrésistibles attraits, autorité, profits, places, d'une part il devint la pomme de discorde entre les factions rivales et les aventuriers des classes dirigeantes, et d'autre part son caractère politique changea conjointement aux changements économiques de la société. Au fur et à mesure que le progrès de l'industrie moderne développait, élargissait, intensifiait l'antagonisme de classe entre le capital et le travail, le pouvoir d'État prenait de plus en plus le caractère d'un pouvoir public organisé aux fins d'asservissement social, d'un appareil de domination d'une classe. Après chaque révolution, qui marque un progrès de la lutte des classes, le caractère purement répressif du pouvoir d'État apparaît façon de plus en plus ouverte.

La Révolution de 1830 transféra le gouvernement des propriétaires terriens aux capitalistes, des adversaires les plus éloignés des ouvriers à leurs adversaires les plus directs. Les républicains bourgeois qui, au nom de la Révolution de février, s'emparèrent du pouvoir d'État, s'en servirent pour provoquer les massacres de juin, afin de convaincre la classe ouvrière que la république « sociale », cela signifiait la république qui assurait la sujétion sociale, et afin de prouver à la masse royaliste des bourgeois et des propriétaires terriens qu'ils pouvaient en toute sécurité abandonner les soucis et les avantages financiers du gouvernement aux « républicains » bourgeois. Toutefois, après leur unique exploit héroïque de juin, il ne restait plus aux républicains bourgeois qu'à passer des premiers rangs à l'arrière-garde du « parti de l'ordre », coalition formée par toutes les fractions et factions rivales de la classe des appropriateurs dans leur antagonisme maintenant ouvertement déclaré avec les classes des producteurs. La forme adéquate de leur gouvernement en société par actions fut la « république parlementaire », avec Louis Bonaparte pour président, régime de terrorisme de classe avoué et d'outrage délibéré à la « vile multitude ». Si la république parlementaire, comme disait M. Thiers, était celle qui « les divisait [les diverses fractions de la classe dirigeante] le moins », elle accusait par contre un abîme entre cette classe et le corps entier de la société qui vivait en dehors de leurs rangs clairsemés. Leur union brisait les entraves que, sous les gouvernements précédents, leurs propres dissensions avaient encore mises au pouvoir d'État. En présence de la menace de soulèvement du prolétariat, la classe possédante unie utilisa alors le pouvoir de l'État, sans ménagement et avec ostentation comme l'engin de guerre national du capital contre le travail. Dans leur croisade permanente contre les masses productrices, ils furent forcés non seulement d'investir l'exécutif de pouvoirs de répression sans cesse accrus, mais aussi de dépouiller peu à peu leur propre forteresse parlementaire, l'Assemblée nationale, de tous ses moyens de défense contre l'exécutif. L'exécutif, en la personne de Louis Bonaparte, les chassa. Le fruit naturel de la république du « parti de l'ordre » fut le Second Empire.

L'empire, avec le coup d'État pour acte de naissance, le suffrage universel pour visa et le sabre pour sceptre, prétendait s'appuyer sur la paysannerie, cette large masse de producteurs qui n'était pas directement engagée dans la lutte du capital et du travail. Il prétendait sauver la classe ouvrière en en finissant avec le parlementarisme, et par là avec la soumission non déguisée du gouvernement aux classes possédantes. Il prétendait sauver les classes possédantes en maintenant leur suprématie économique sur la classe ouvrière; et finalement il se targuait de faire l'unité de toutes les classes en faisant revivre pour tous l'illusion mensongère de la gloire nationale. En réalité, c'était la seule forme de gouvernement possible, à une époque où la bourgeoisie avait déjà perdu, - et la classe ouvrière n'avait pas encore acquis, - la capacité de gouverner la nation. Il fut acclamé dans le monde entier comme le sauveur de la société. Sous l'empire, la société bourgeoise libérée de tous soucis politiques atteignit un développement dont elle n'avait elle-même jamais eu idée. Son industrie et son commerce atteignirent des proportions colossales; la spéculation financière célébra des orgies cosmopolites; la misère des masses faisait un contraste criant avec l'étalage éhonté d'un luxe somptueux, factice et crapuleux. Le pouvoir d'État, qui semblait planer bien haut au-dessus de la société, était cependant lui-même le plus grand scandale de cette société et en même temps le foyer de toutes ses corruptions. Sa propre pourriture et celle de la société qu'il avait sauvée furent mises à nu par la baïonnette de la Prusse, elle-même avide de transférer le centre de gravité de ce régime de Paris à Berlin. Le régime impérial est la forme la plus prostituée et en même temps la forme ultime de ce pouvoir d'État, que la société bourgeoise naissante a fait naître, comme l'outil de sa propre émancipation du féodalisme, et que la société bourgeoise parvenue à son plein épanouissement avait finalement transformé en un moyen d'asservir le travail au capital.

L'antithèse directe de l'Empire fut la Commune. Si le prolétariat de Paris avait fait la révolution de Février au cri de « Vive la République sociale », ce cri n'exprimait guère qu'une vague aspiration à une république qui ne devait pas seulement abolir la forme monarchique de la domination de classe, mais la domination de classe elle-même. La Commune fut la forme positive de cette république.

Paris, siège central de l'ancien pouvoir gouvernemental, et, en même temps, forteresse sociale de la classe ouvrière française, avait pris les armes contre la tentative faite par Thiers et ses ruraux pour restaurer et perpétuer cet ancien pouvoir gouvernemental que leur avait légué l'empire. Paris pouvait seulement résister parce que, du fait du siège, il s'était débarrassé de l'armée et l'avait remplacée par une garde nationale, dont la masse était constituée par des ouvriers. C'est cet état de fait qu'il s'agissait maintenant de transformer en une institution durable. Le premier décret de la Commune fut donc la suppression de l'armée permanente, et son remplacement par le peuple en armes.

La Commune fut composée des conseillers municipaux, élus au suffrage universel dans les divers arrondissements de la ville. Ils étaient responsables et révocables à tout moment. La majorité de ses membres était naturellement des ouvriers ou des représentants reconnus de la classe ouvrière. La Commune devait être non pas un organisme parlementaire, mais un corps agissant, exécutif et législatif à la fois. Au lieu de continuer d'être l'instrument du gouvernement central, la police fut immédiatement dépouillée de ses attributs politiques et transformée en un instrument de la Commune, responsable et à tout instant révocable. Il en fut de même pour les fonctionnaires de toutes les autres branches de l'administration. Depuis les membres de la Commune jusqu'au bas de l'échelle, la fonction publique devait être assurée pour un salaire d'ouvrier. Les bénéfices d'usage et les indemnités de représentation des hauts dignitaires de l'État disparurent avec ces hauts dignitaires eux-mêmes. Les services publics cessèrent d'être la propriété privée des créatures du gouvernement central. Non seulement l'administration municipale, mais toute l'initiative jusqu'alors exercée par l'État fut remise aux mains de la Commune.

Une fois abolies l'armée permanente et la police, instruments du pouvoir matériel de l'ancien gouvernement, la Commune se donna pour tâche de briser l'outil spirituel de l'oppression, le pouvoir des prêtres; elle décréta la dissolution et l'expropriation de toutes les Églises dans la mesure où elles constituaient des corps possédants. Les prêtres furent renvoyés à la calme retraite de la vie privée, pour y vivre des aumônes des fidèles, à l'instar de leurs prédécesseurs, les apôtres. La totalité des établissements d'instruction furent ouverts au peuple gratuitement, et, en même temps, débarrassés de toute ingérence de l'Église et de l'État. Ainsi, non seulement l'instruction était rendue accessible à tous, mais la science elle-même était libérée des fers dont les préjugés de classe et le pouvoir gouvernemental l'avaient chargée.

Les fonctionnaires de la justice furent dépouillés de cette feinte indépendance qui n'avait servi qu'à masquer leur vile soumission à tous les gouvernements successifs auxquels, tour à tour, ils avaient prêté serment de fidélité, pour le violer ensuite. Comme le reste des fonctionnaires publics, magistrats et juges devaient être élus, responsables et révocables.

La Commune de Paris devait, bien entendu, servir de modèle à tous les grands centres industriels de France. Le régime de la Commune une fois établi à Paris et dans les centres secondaires, l'ancien gouvernement centralisé aurait, dans les provinces aussi, dû faire place au gouvernement des producteurs par eux-mêmes. Dans une brève esquisse d'organisation nationale que la Commune n'eut pas le temps de développer, il est dit expressément que la Commune devait être la forme politique même des plus petits hameaux de campagne et que dans les régions rurales l'armée permanente devait être remplacée par une milice populaire à temps de service extrêmement court. Les communes rurales de chaque département devaient administrer leurs affaires communes par une assemblée de délégués au chef-lieu du département, et ces assemblées de département devaient à leur tour envoyer des députés à la délégation nationale à Paris; les délégués devaient être à tout moment révocables et liés par le mandat impératif de leurs électeurs. Les fonctions, peu nombreuses, mais importantes, qui restaient encore à un gouvernement central, ne devaient pas être supprimées, comme on l'a dit faussement, de propos délibéré, mais devaient être assurées par des fonctionnaires de la Commune, autrement dit strictement responsables. L'unité de la nation ne devait pas être brisée, mais au contraire organisée par la Constitution communale; elle devait devenir une réalité par la destruction du pouvoir d'État qui prétendait être l'incarnation de cette unité, mais voulait être indépendant de la nation même, et supérieur à elle, alors qu'il n'en était qu'une excroissance parasitaire. Tandis qu'il importait d'amputer les organes purement répressifs de l'ancien pouvoir gouvernemental, ses fonctions légitimes devaient être arrachées à une autorité qui revendiquait une prééminence au-dessus de la société elle-même, et rendues aux serviteurs responsables de la société. Au lieu de décider une fois tous les trois ou six ans quel membre de la classe dirigeante devait « représenter » et fouler aux pieds le peuple au Parlement, le suffrage universel devait servir au peuple constitué en communes, comme le suffrage individuel sert à tout autre employeur en quête d'ouvriers, de contrôleurs et de comptables pour son affaire. Et c'est un fait bien connu que les sociétés, comme les individus, en matière d'affaires véritables, savent généralement mettre chacun à sa place et, si elles font une fois une erreur, elles savent la redresser promptement. D'autre part, rien ne pouvait être plus étranger à l'esprit de la Commune que de remplacer le suffrage universel par une investiture hiérarchique.

C'est en général le sort des formations historiques entièrement nouvelles d'être prises à tort pour la réplique de formes plus anciennes, et même éteintes, de la vie sociale, avec lesquelles elles peuvent offrir une certaine ressemblance. Ainsi, dans cette nouvelle Commune, qui brise le pouvoir d'État moderne, on a voulu voir un rappel à la vie des communes médiévales, qui d'abord précédèrent ce pouvoir d'État, et ensuite en devinrent le fondement. - La Constitution communale a été prise à tort pour une tentative de rompre en une fédération de petits États, conforme au rêve de Montesquieu et des Girondins, cette unité des grandes nations, qui, bien qu'engendrée à l'origine par la violence, est maintenant devenue un puissant facteur de la production sociale. - L'antagonisme de la Commune et du pouvoir d'État a été pris à tort pour une forme excessive de la vieille lutte contre l'excès de centralisation. (...) La Constitution communale aurait restitué au corps social toutes les forces jusqu'alors absorbées par l'État parasite qui se nourrit sur la société et en paralyse le libre mouvement. Par ce seul fait, elle eût été le point de départ de la régénération de la France. La classe moyenne des villes de province vit dans la Commune une tentative de restaurer la domination que cette classe avait exercée sur la campagne sous Louis-Philippe, et qui, sous Louis-Napoléon, avait été supplantée par la prétendue domination de la campagne sur les villes. En réalité, la Constitution communale aurait soumis les producteurs ruraux à la direction intellectuelle des chefs-lieux de département et leur y eût assuré des représentants naturels de leurs intérêts en la personne des ouvriers des villes. L'existence même de la Commune impliquait, comme quelque chose d'évident, l'autonomie municipale; mais elle n'était plus dorénavant un contre-poids au pouvoir d'État, désormais superflu. (...) La Commune a réalisé ce mot d'ordre de toutes les révolutions bourgeoises, le gouvernement à bon marché, en abolissant ces deux grandes sources de dépenses : l'armée et le fonctionnarisme d'État. Son existence même supposait la non-existence de la monarchie qui, en Europe du moins, est le fardeau normal et l'indispensable masque de la domination de classe. Elle fournissait à la république la base d'institutions réellement démocratiques. Mais ni le « gouvernement à bon marché », ni la « vraie république » n'étaient son but dernier; tous deux furent un résultat secondaire et allant de soi de la Commune.

La multiplicité des interprétations auxquelles la Commune a été soumise, et la multiplicité des intérêts qu'elle a exprimés montrent que c'était une forme politique tout à fait susceptible d'expansion, tandis que toutes les formes antérieures de gouvernement avaient été essentiellement répressives. Son véritable secret, le voici : c'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des appropriateurs, la forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail .

Sans cette dernière condition, la Constitution communale eût été une impossibilité et un leurre. La domination politique du producteur ne peut coexister avec la pérennisation de son esclavage social. La Commune devait donc servir de levier pour renverser les bases économiques sur lesquelles se fonde l'existence des classes, donc, la domination de classe. Une fois le travail émancipé, tout homme devient un travailleur, et le travail productif cesse d'être l'attribut d'une classe.

C'est une chose étrange. Malgré tous les discours grandiloquents, et toute l'immense littérature des soixante dernières années sur l'émancipation des travailleurs, les ouvriers n'ont pas plutôt pris, où que ce soit, leur propre cause en main, que, sur-le-champ, on entend retentir toute la phraséologie apologétique des porte-parole de la société actuelle avec ses deux pôles, capital et esclavage salarié (le propriétaire foncier n'est plus que le commanditaire du capitaliste), comme si la société capitaliste était encore dans son plus pur état d'innocence virginale, sans qu'aient été encore développées toutes ses contradictions, sans qu'aient été encore dévoilés tous ses mensonges, sans qu'ait été encore mise à nu son infâme réalité. La Commune, s'exclament-ils, entend abolir la propriété, base de toute civilisation. Oui, messieurs, la Commune entendait abolir cette propriété de classe, qui fait du travail du grand nombre la richesse de quelques-uns. Elle visait à l'expropriation des expropriateurs. Elle voulait faire de la propriété individuelle une réalité, en transformant les moyens de production, la terre et le capital, aujourd'hui essentiellement moyens d'asservissement et d'exploitation du travail, en simples instruments d'un travail libre et associé. Mais c'est du communisme, c'est l' « impossible» communisme! Eh quoi, ceux des membres des classes dominantes qui sont assez intelligents pour comprendre l'impossibilité de perpétuer le système actuel - et ils sont nombreux - sont devenus les apôtres importuns et bruyants de la production coopérative. Mais si la production coopérative ne doit pas rester un leurre et une duperie; si elle doit évincer le système capitaliste; si l'ensemble des associations coopératives doit régler la production nationale selon un plan commun, la prenant ainsi sous son propre contrôle et mettant fin à l'anarchie constante et aux convulsions périodiques qui sont le destin inéluctable de la production capitaliste, que serait-ce, messieurs, sinon du communisme, du très « possible » communisme ?

La classe ouvrière n'espérait pas des miracles de la Commune. Elle n'a pas d'utopies toutes faites à introduire par décret du peuple. Elle sait que pour réaliser sa propre émancipation, et avec elle cette forme de vie plus haute à laquelle tend irrésistiblement la société actuelle en vertu de son propre développement économique, elle aura à passer par de longues luttes, par toute une série de processus historiques, qui transformeront complètement les circonstances elles-mêmes. Elle n'a pas à réaliser d'idéal, mais seulement à libérer les éléments de la société nouvelle que porte dans ses flancs la vieille société bourgeoise qui s'effondre. Dans la pleine conscience de sa mission historique et avec la résolution héroïque d'être digne d'elle dans son action, la classe ouvrière peut se contenter de sourire des invectives grossières des laquais de presse et de la protection sentencieuse des doctrinaires bourgeois bien intentionnés qui débitent leurs platitudes d'ignorants et leurs marottes de sectaires, sur le ton d'oracle de l'infaillibilité scientifique.

Quand la Commune de Paris prit la direction de la révolution entre ses propres mains; quand de simples ouvriers, pour la première fois, osèrent toucher au privilège gouvernemental de leurs « supérieurs naturels», les possédants, et, dans des circonstances d'une difficulté sans exemple, accomplirent leur oeuvre modestement, consciencieusement et efficacement (et l'accomplirent pour des salaires dont le plus élevé atteignait à peine le cinquième de ce qui, à en croire une haute autorité scientifique, le professeur Huxley, est le minimum requis pour un secrétaire du conseil de l'instruction publique de Londres), le vieux monde se tordit dans des convulsions de rage à la vue du drapeau rouge, symbole de la République du travail, flottant sur l'Hôtel de Ville.

Et pourtant, c'était la première révolution dans laquelle la classe ouvrière était ouvertement reconnue comme la seule qui fût encore capable d'initiative sociale, même par la grande masse de la classe moyenne de Paris - boutiquiers, commerçants, négociants - les riches capitalistes étant seuls exceptés. La Commune l'avait sauvée, en réglant sagement cette cause perpétuelle de différends à l'intérieur même de la classe moyenne : la question des créanciers et des débiteurs. Cette même partie de la classe moyenne avait participé à l'écrasement de l'insurrection ouvrière en juin 1848; et elle avait été sur l'heure sacrifiée sans cérémonie à ses créanciers par l'Assemblée constituante. Mais ce n'était pas là son seul motif pour se ranger aujourd'hui aux côtés de la classe ouvrière. Cette fraction de la classe moyenne sentait qu'il n'y avait plus qu'une alternative, la Commune ou l'empire, sous quelque nom qu'il pût reparaître. L'Empire l'avait ruinée économiquement par Bon gaspillage de la richesse publique, par l'escroquerie financière en grand, qu'il avait encouragée, par l'appui qu'il avait donné à la centralisation artificiellement accélérée du capital, et à l'expropriation corrélative d'une grande partie de cette classe. Il l'avait supprimée politiquement, il l'avait scandalisée moralement par ses orgies, il avait insulté à son voltairianisme en remettant l'éducation de ses enfants aux frères ignorantins, il avait révolté son sentiment national de Français en la précipitant tête baissée dans une guerre qui ne laissait qu'une seule compensation pour les ruines qu'elle avait faites : la disparition de l'Empire. En fait, après l'exode hors de Paris de toute la haute bohème bonapartiste et capitaliste, le vrai parti de l'ordre de la classe moyenne se montra sous la forme de l' « Union républicaine » qui s'enrôla sous les couleurs de la Commune et la défendit contre les falsifications préméditées de Thiers. La reconnaissance de cette grande masse de la classe moyenne résistera-t-elle à la sévère épreuve actuelle ? Le temps seul le montrera.

La Commune avait parfaitement raison en disant aux paysans : « Notre victoire est votre seule espérance ». De tous les mensonges enfantés à Versailles et repris par l'écho des glorieux journalistes d'Europe à un sou la ligne, un des plus monstrueux fut que les ruraux de l'Assemblée nationale représentaient la paysannerie française. Qu'on imagine un peu l'amour du paysan français pour les hommes auxquels après 1815 il avait dû payer l'indemnité d'un milliard . A ses yeux, l'existence même d'un grand propriétaire foncier est déjà en soi un empiètement sur ses conquêtes de 1789. La bourgeoisie, en 1848, avait grevé son lopin de terre de la taxe additionnelle de 45 centimes par franc; mais elle l'avait fait au nom de la révolution; tandis que maintenant elle avait fomenté une guerre civile contre la révolution pour faire retomber sur les épaules du paysan le plus clair des cinq milliards d'indemnité à payer aux Prussiens. La Commune, par contre, dans une de ses premières proclamations, déclarait que les véritables auteurs de la guerre auraient aussi à en payer les frais. La Commune aurait délivré le paysan de l'impôt du sang, elle lui aurait donné un gouvernement à bon marché, aurait transformé ses sangsues actuelles, le notaire, l'avocat, l'huissier, et autres vampires judiciaires, en agents communaux salariés, élus par lui et devant lui responsables. Elle l'aurait affranchi de la tyrannie du garde champêtre, du gendarme et du préfet; elle aurait mis l'instruction par le maître d'école à la place de l'abêtissement par le prêtre. Et le paysan français est, par-dessus tout, homme qui sait compter. Il aurait trouvé extrêmement raisonnable que le traitement du prêtre, au lieu d'être extorqué par le libre percepteur, ne dépendit que de la manifestation des instincts religieux des paroissiens. Tels étaient les grands bienfaits immédiats dont le gouvernement de la Commune - et celui-ci seulement - apportait la perspective à la paysannerie française. Il est donc tout à fait superflu de s'étendre ici sur les problèmes concrets plus compliqués, mais vitaux, que la Commune seule était capable et en même temps obligée de résoudre en faveur du paysan : la dette hypothécaire, qui posait comme un cauchemar sur son lopin de terre, le prolétariat rural qui grandissait chaque jour et son expropriation de cette parcelle qui s'opérait à une allure de plus en plus rapide du fait du développement même de l'agriculture moderne et de la concurrence du mode de culture capitaliste.

Le paysan français avait élu Louis Bonaparte président de la République, mais le parti de l'ordre créa le Second Empire. Ce dont en réalité le paysan français a besoin, il commença à le montrer en 1849 et 1850, en opposant son maire au préfet du gouvernement, son maître d'école au prêtre du gouvernement et sa propre personne au gendarme du gouvernement. Toutes les lois faites par le parti de l'ordre en janvier et février 1850 furent des mesures avouées de répression contre les paysans. Le paysan était bonapartiste, parce que la grande Révolution, avec tous les bénéfices qu'il en avait tirés, se personnifiait à ses yeux en Napoléon. Cette illusion, qui se dissipa rapidement sous le second Empire (et elle était par sa nature même hostile aux « ruraux »), ce préjugé du passé, comment auraient-ils résisté à la Commune en appelant aux intérêts vivants et aux besoins pressants de la paysannerie ?

Les ruraux (c'était, en fait, leur appréhension maîtresse) savaient que trois mois de libre communication entre le Paris de la Commune et les provinces amèneraient un soulèvement général des paysans; de là leur hâte anxieuse à établir un cordon de police autour de Paris comme pour arrêter la propagation de la peste bovine.

Si la Commune était donc la représentation véritable de tous les éléments sains de la société française, et par suite le véritable gouvernement national, elle était en même temps un gouvernement ouvrier, et, à ce titre, en sa qualité de champion audacieux de l'émancipation du travail, internationale au plein sens du terme. Sous les yeux de l'armée prussienne qui avait annexé à l'Allemagne deux provinces françaises, la Commune annexait à la France les travailleurs du monde entier.

Le second Empire avait été la grande kermesse de la filouterie cosmopolite, les escrocs de tous les pays s'étaient rués à son appel pour participer à ses orgies et au pillage du peuple français. En ce moment même le bras droit de Thiers est Ganesco, crapule valaque, son bras gauche, Markovski, espion russe. La Commune a admis tous les étrangers à l'honneur de mourir pour une cause immortelle. - Entre la guerre étrangère perdue par sa trahison, et la guerre civile fomentée par son complot avec l'envahisseur étranger, la bourgeoisie avait trouvé le temps d'afficher son patriotisme en organisant la chasse policière aux Allemands habitant en France. La Commune a fait d'un ouvrier allemand son ministre du Travail. - Thiers, la bourgeoisie, le second Empire avaient continuellement trompé la Pologne par de bruyantes professions de sympathie, tandis qu'en réalité ils la livraient à la Russie, dont ils faisaient la sale besogne. La Commune a fait aux fils héroïques de la Pologne l'honneur de les placer à la tête des défenseurs de Paris. Et pour marquer hautement la nouvelle ère de l'histoire qu'elle avait conscience d'inaugurer, sous les yeux des Prussiens vainqueurs d'un côté, et de l'armée de Bonaparte, conduite par des généraux bonapartistes de l'autre la Commune jeta bas ce colossal symbole de la gloire guerrière, la colonne Vendôme.

La grande mesure sociale de la Commune, ce fut sa propre existence et son action. Ses mesures particulières ne pouvaient qu'indiquer la tendance d'un gouvernement du peuple par le peuple. Telles furent l'abolition du travail de nuit pour les compagnons boulangers; l'interdiction, sous peine d'amende, de la pratique en usage chez les employeurs, qui consistait à réduire les salaires en prélevant des amendes sur leurs ouvriers sous de multiples prétextes, procédé par lequel l'employeur combine dans sa propre personne les rôles du législateur, du juge et du bourreau, et empoche l'argent par-dessus le marché. Une autre mesure de cet ordre fut la remise aux associations d'ouvriers, sous réserve du paiement d'une indemnité, de tous les ateliers et fabriques qui avaient fermé, que les capitalistes intéressés aient disparu ou qu'ils aient préféré suspendre le travail.

Les mesures financières de la Commune, remarquables par leur sagacité et leur modération, ne pouvaient être que celles qui sont compatibles avec la situation d'une ville assiégée. Eu égard aux vols prodigieux commis aux dépens de la ville de Paris par les grandes compagnies financières et les entrepreneurs de travaux publics sous le régime d'Haussmann, la Commune aurait eu bien davantage le droit de confisquer leurs propriétés que Louis Napoléon ne l'avait de confisquer celles de la famille d'Orléans. Les Hohenzollern et les oligarques anglais, qui, les uns et les autres, ont tiré une bonne partie de leurs biens du pillage de l'Église, furent bien entendu, grandement scandalisés par la Commune qui, elle, ne tira que 8.000 francs de la sécularisation.

Alors que le gouvernement de Versailles, dès qu'il eut recouvré un peu de courage et de force, employait les moyens les plus violents contre la Commune; alors qu'il supprimait la liberté d'opinion par toute la France, allant jusqu'à interdire les réunions des délégués des grandes villes; alors qu'il. soumettait. Versailles, et le reste de la France, à un espionnage qui surpassait de loin celui du second Empire; alors qu'il faisait brûler par ses gendarmes transformés en inquisiteurs tous les journaux imprimés à Paris et qu'il décachetait toutes les lettres venant de Paris et destinées à Paris; alors qu'à l'Assemblée nationale les essais les plus timides de placer un mot en faveur de Paris étaient noyés sous les hurlements, d'une façon inconnue même à la Chambre introuvable de 1816; étant donné la conduite sanguinaire de la guerre par les Versaillais hors de Paris et leurs tentatives de corruption et de complot dans Paris, - la Commune n'aurait-elle pas honteusement trahi sa position en affectant d'observer toutes les convenances et les apparences du libéralisme, comme en pleine paix ? Le gouvernement de la Commune eût-il été de même nature que celui de M. Thiers, il n'y aurait pas eu plus de motif de supprimer des journaux du parti de l'ordre à Paris, que de supprimer des journaux de la Commune à Versailles.

Il était irritant, certes, pour les ruraux, que dans le moment même où ils proclamaient le retour à l'Église comme le seul moyen de sauver la France, la mécréante Commune déterrât les mystères assez spéciaux du couvent de Picpus et de l'église Saint-Laurent . Et quelle satire contre M. Thiers : tandis qu'il faisait pleuvoir des grands-croix sur les généraux bonapartistes, en témoignage de leur maestria à perdre les batailles, à signer les capitulations et à rouler les cigarettes à Wilhelmshoehe, la Commune cassait et arrêtait ses généraux dès qu'ils étaient suspectés de négliger leurs devoirs, L'expulsion hors de la Commune et l'arrestation sur son ordre d'un de ses membres qui s'y était faufilé sous un faux nom et qui avait encouru à Lyon une peine de six jours d'emprisonnement pour banqueroute ,simple, n'était-ce pas une insulte délibérée jetée à la face du faussaire Jules Favre, toujours ministre des Affaires étrangères de la France, toujours en train de vendre la France à Bismarck et dictant toujours ses ordres à la Belgique, ce modèle de gouvernement ? Mais, certes, la Commune ne prétendait pas à l'infaillibilité, ce que font sans exception tous les gouvernements du type ancien. Elle publiait tous ses actes et ses paroles, elle mettait le public au courant de, toutes ses imperfections.

Dans toute révolution, il se glisse, à côté de ses représentants véritables, des hommes d'une tout autre trempe; quelques-uns sont des survivants des révolutions passées dont ils gardent le culte; ne comprenant pas le mouvement présent, ils possèdent encore une grande influence sur le peuple par leur honnêteté et leur courage reconnus, ou par la simple force de la tradition; d'autres sont de simples braillards, qui, à force de répéter depuis des années le même chapelet de déclamations stéréotypées contre le gouvernement du jour, se sont fait passer pour des révolutionnaires de la plus belle eau. Même après le 18 mars, on vit surgir quelques hommes de ce genre, et, dans quelques cas, ils parvinrent à jouer des rôles de premier plan. Dans la mesure de leur pouvoir, ils gênèrent l'action réelle de la classe ouvrière, tout comme ils ont gêné le plein développement de toute révolution antérieure. Ils sont un mal inévitable; avec le temps on s'en débarrasse; mais, précisément, le temps n'en fut pas laissé à la Commune.

Quel changement prodigieux, en vérité, que celui opéré par la Commune dans Paris! Plus la moindre trace du Paris dépravé du second Empire. Paris n'était plus le rendez-vous des propriétaires fonciers britanniques, des Irlandais par procuration, des ex-négriers et des rastaquouères d'Amérique, des ex-propriétaires de serfs russes et des boyards valaques. Plus de cadavres à la morgue, plus d'effractions nocturnes, pour ainsi dire pas de vols; en fait, pour la première fois depuis les jours de février 1848, les rues de Paris étaient sûres, et cela sans aucune espèce de police. « Nous n'entendons plus parler, disait un membre de la Commune, d'assassinats, de vols, ni d'agressions; on croirait vraiment que la police a entraîné avec elle à Versailles toute sa clientèle conservatrice ». Les cocottes avaient retrouvé la piste de leurs protecteurs, - les francs-fileurs, gardiens de la famille, de la religion et, par-dessus tout, de a propriété. A leur place, les vraies femmes de Paris avaient reparu, héroïques, nobles et dévouées, comme les femmes de l'antiquité. Un Paris qui travaillait, qui pensait, qui combattait, qui saignait, ou liant presque, tout à couver une société nouvelle, les cannibales qui étaient à ses portes, -radieux dans l'enthousiasme de son initiative historique!

En face de ce monde nouveau à Paris, voyez l'ancien monde à Versailles, - cette assemblée des vampires de tous les régimes défunts, légitimistes et orléanistes, avides de se repaître du cadavre de la nation, - avec une queue de républicains d'avant le déluge, sanctionnant par leur présence dans l'Assemblée la rébellion des négriers, s'en remettant pour maintenir leur république parlementaire à la vanité du vieux charlatan placé à la tête du gouvernement, et caricaturant 1789 en se réunissant, spectres du passé, au Jeu de Paume. C'était donc elle, cette Assemblée, la représentante de tout ce qui était mort en France, que seul ramenait à un semblant de vie l'appui des sabres des généraux de Louis Bonaparte! Paris toute vérité, Versailles tout mensonge; et ce mensonge exhalé par la bouche de Thiers !

Thiers dit à une députation des maires de Seine-et-Oise : «Vous pouvez compter sur ma parole, je n'y ai jamais manqué ». Il dit à l'Assemblée même « qu'elle était la plus librement élue et la plus libérale que la France ait jamais eue»; il dit à sa soldatesque bigarrée qu'elle était « l'admiration du monde et la plus belle armée que la France ait jamais eue »; il dit aux provinces, qu'il ne bombardait pas Paris, que c'était un mythe. « Si quelques coups de canon ont été tirés, ce n'est pas par l'armée de Versailles, mais par quelques insurgés, pour faire croire qu'ils se battent quand ils n'osent même pas se montrer». Il dit encore aux provinces que l' « artillerie de Versailles ne bombardait pas Paris, elle ne faisait que le canonner ». Il dit à l'archevêque de Paris que les prétendues exécutions et représailles ( !) attribuées aux troupes de Versailles n'étaient que fariboles. Il dit à Paris qu'il était seulement désireux « de le délivrer des hideux tyrans qui l'opprimaient », et, qu'en fait, « le Paris de la Commune n'était qu'une poignée de scélérats».

Le Paris de M. Thiers n'était pas le Paris réel de la « vile multitude », mais un Paris imaginaire, le Paris des francs fileurs, le Paris des boulevardiers et des boulevardières, le Paris riche, capitaliste, doré, paresseux, qui encombrait maintenant de ses laquais, de ses escrocs, de sa bohème littéraire et de ses cocottes, Versailles, Saint-Denis, Rueil et Saint-Germain; qui ne considérait la guerre civile que comme un agréable intermède, lorgnant la bataille en cours à travers des longues-vues, comptant les coups de canon et jurant sur son propre honneur et sur celui de ses prostituées que le spectacle était bien mieux monté qu'il l'avait jamais été à la Porte-Saint-Martin. Les hommes qui tombaient étaient réellement morts; les cris des blessés étaient des cris pour de bon; et, voyez-vous, tout cela était si intensément historique !

Tel est le Paris de M. Thiers; de même l'émigration de Coblence était la France de M. de Calonne.

Lire aussi:

Les grands textes de Karl Marx - 1 : la critique des libertés formelles de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont le pivot est le droit de propriété - une critique des déterminants bourgeois de la Révolution Française

Les grands textes de Karl Marx - 2 - La religion comme opium du peuple

Les grands textes de Karl Marx - 3: l'aliénation produite par la propriété privée et le capitalisme dans les Manuscrits de 1844

Les grands textes de Marx - 4: Les pouvoirs de l'argent (Ebauche d'une critique de l'économie politique, 1844)

Les grands textes de Karl Marx - 5: le matérialisme historique théorisé dans l'Idéologie allemande (1845)

Les grands textes de Karl Marx - 6 - L'idéologie, antagonismes de classes sociales et idées dominantes

Les grands textes de Karl Marx - 7 - Le Manifeste du Parti communiste - Les conditions du communisme se développent dans le développement du capitalisme et de la domination de la bourgeoisie

Les grands textes de Karl Marx - 8 - Qu'est-ce qu'être communiste? - Manifeste du Parti communiste (1848)

Les grands textes de Karl Marx - 9 - Sur le socialisme et le communisme utopique, Manifeste du Parti communiste

Les grands textes de Karl Marx - 10 - La lutte des classes en France - Les raisons de l'échec de la révolution de Février 1848

Les grands textes de Karl Marx - 11 - Les luttes de classe en France - les leçons de la répression du soulèvement ouvrier de juin 1848

Les grands textes de Karl Marx - 12 - l'élection de Louis Napoléon Bonaparte - Les luttes de classe en France

Les grands textes de Karl Marx - 13 - la journée révolutionnaire du 23 juin 1848 racontée dans la Neue Rheinische Zeitung

Les grands textes de Karl Marx - 14 - la journée révolutionnaire du 24 juin 1848 racontée dans la Neue Rheinische Zeitung

Les grands textes de Karl Marx - 15 - la journée révolutionnaire du 25 juin 1848 racontée dans la Neue Rheinische Zeitung

Les grands textes de Karl Marx - 16 - La Guerre Civile en France: le petit monde interlope et opportuniste des Versaillais, la carrière d'Adolphe Thiers avant mai 1871

Marx et Engels: les vies extravagantes et chagrines des deux théoriciens du communisme!

/image%2F1489059%2F20230703%2Fob_d3a7c7_capture-d-ecran-2023-07-03-a-19-07.png)

/image%2F1489059%2F20190306%2Fob_5329c2_pcf-section-de-morlaix.jpg)