Lu sur la page Facebook de Robert Clément, notre camarade du PCF parisien.

A lire ou relire aussi, par Ismaël Dupont, un article du 15 février 2015:

Macron te donne mal à la tête: relis Paul Lafargue et Le Droit à la Paresse

Paul Lafargue, résistant, rebelle, polémiste, gendre de Marx, député, en fuite en Espagne, en exil à Londres, suicidé volontaire avec sa femme Laura... La vie de l’auteur du Droit à la paresse est un vrai roman.

« PAUL LAFARGUE (1842-1911) Pas de dieu, mais un maître…"

un article de Frédéric Sugnot publié dans l’Humanité du 8 septembre 2011

« Sain de corps et d’esprit, je me tue avant que l’impitoyable vieillesse (…) me dépouille de mes forces physiques et intellectuelles, ne paralyse mon énergie et ne brise ma volonté (…) »

Ces quelques lignes que vous venez de parcourir sont écrites par Paul Lafargue, suicidé volontaire dans la nuit du 25 au 26 novembre 1911, dont l’histoire façon fiche Wikipédia a retenu qu’il était le gendre de Karl Marx et l’auteur du Droit à la paresse.

Lafargue a presque soixante-dix ans lorsqu’il se donne la mort quasiment en même temps que son épouse Laura Marx, fille de Karl, mais surtout inlassable compagne de cinquante années d’une vie agitée, et ce n’est pas qu’une formule. Une simple injection d’acide cyanhydrique suffira à les envoyer à tout jamais au cimetière du Père-Lachaise.

Au columbarium d’abord, avant que leurs cendres ne soient déplacées dans le carré des « politiques » face au mur des Fédérés.

Là même où, le 28 mai 1871, le pouvoir versaillais de Thiers fusilla les 147 derniers communards de Paris.

Quarante ans plus tard, c’est au Père-Lachaise toujours que souffle la voix de Jean Jaurès, directeur politique de l’Humanité, le 3 décembre 1911, jour des obsèques des époux Lafargue. Jaurès, rapporte le lendemain l’Huma, « commence d’une voix qui vibre dans l’air et atteint les plus éloignés des auditeurs ».

Près de 20 000 personnes sont venues suivre des funérailles où se pressent le ban et l’arrière-ban du socialisme européen au cœur d’un « abominable temps d’hiver, morne, noir ». À les lire un siècle plus tard, les paroles de Jaurès semblent réchauffer l’atmosphère. Ecoutons-le d’un trait tisser le souvenir de Paul Lafargue :

« Il était convaincu que par l’organisation du travail, grâce au progrès de la science appliquée au travail, la surabondance des produits permettrait d’effacer la limite des égoïsmes misérables et que tous les hommes pourraient alors jouir ensemble de tous les bienfaits de la nature en les dominant. »

Cette pensée généreuse naît, loin des frimas de décembre du Père-Lachaise, couvée par le soleil de la mer des Caraïbes.

Pablo Lafargue voit en effet le jour le 15 janvier 1842 à Santiago de Cuba. L’héritage de son grand-père Jean Lafargue parti s’établir comme planteur à Saint-Domingue vers 1780. La suite de l’histoire familiale donnera au jeune Pablo des ascendances indiennes, juives et mulâtre. L’un dans l’autre, tout cela fait de Paul Lafargue un métis – il le revendiquera – « fils » de trois peuples opprimés. C’est, si l’on doit faire de la psychologie de bazar, ce qui donnera peut-être au jeune Paul, revenu en France à l’âge de neuf ans, son don du combat.

En tout cas, c’est dans le Quartier latin à Paris où il s’inscrit en médecine en novembre 1861 qu’il commence à l’exprimer, fréquentant les organisations socialistes. En octobre 1865, lors du premier congrès international d’étudiants à Liège, il obtient son label d’agitateur en même temps qu’une fiche de police en proclamant à la tribune du congrès :

« Guerre à dieu, là est le progrès. »

Sur ce, en guise de cadeau de Noël, le 26 décembre 1865, le très martial conseil impérial de l’éducation publique exclut Lafargue à vie de l’université de Paris et pour deux ans de toute université française. Motifs : attaque des principes de l’ordre social et profanation du drapeau national. Lafargue ira donc continuer sa médecine à Londres. De l’autre côté de la Manche, va commencer sa carrière au « chevet » du mouvement ouvrier.

En février 1865, à Londres toujours, il présente au conseil général de l’Internationale un rapport sur la situation du mouvement ouvrier à Paris. Il fait également la connaissance de Karl Marx. Rencontre décisive : il épouse les idées du père et prendra pour femme une de ses filles, Laura.

« De toute ma vie, racontera-t-il plus tard, je n’oublierai l’impression que fit sur moi cette première rencontre. Marx était souffrant et travaillait au premier volume du Capital (…). Il craignait de ne pouvoir mener son œuvre à bonne fin et accueillait toujours les jeunes avec sympathie, car, disait-il, “il faut que je prépare ceux qui, après moi, continueront la propagande communiste”. »

Sa voie est tracée, ce sera celle de son maître. Pas toujours bien comprise, ni récompensée. En attendant, ils reviennent en France en 1868. La maison de Paul et Laura Lafargue à Levallois est réquisitionnée lorsque la guerre éclate en 1870. Elle est située sur la zone de tir des fortifs… Le couple se réfugie donc à Bordeaux, dans la famille de Paul où il continue de diffuser les circulaires de l’Association internationale du travail rédigées par Marx, et prend la défense de la Commune de Paris, s’activant pour l’étendre en province.

Après un court voyage à Paris en avril 1871, Paul revient enthousiaste à Bordeaux : « Paris devient invincible », écrit-il à Marx.

La Commune tombera pourtant un mois plus tard.

Elle restera l’horizon indépassable de Lafargue, ce qu’il résume ainsi en 1884 (cf. le Matérialisme économique de Karl Marx) : « La classe inférieure ne peut effectuer son émancipation qu’en détruisant la force intellectuelle et la force brutale de la classe régnante ; qu’en faisant précéder la lutte à main armée par une campagne théorique préparatoire. » Dans la pratique, à Bordeaux, son rôle d’agent de la Commune n’a pas échappé à la police. Elle lui file le train.

Le rapport sur Lafargue du premier président de la cour de Bordeaux, le 20 août 1871, n’est pas que burlesque : « On le voit parler et agir publiquement dans les élections municipales au nom de ces co-affiliés dont il est un des candidats. Jusque dans sa famille enfin, il fait trembler sa vieille mère sous la menace de ses doctrines. » Il est temps pour les Lafargue de fuir vers l’Espagne. Une péripétie dans l’existence de Paul et Laura, tellement intense qu’ils l’écourteront quarante ans plus tard. Ils usent là de leur droit au repos éternel. De toute façon, Paul, éphémère député de Lille (1889-1893), est déjà passé à la postérité pour son Droit à la paresse, pamphlet contre le travail publié en 1880.

Un programme précurseur que nous faisons nôtre pour conclure ce travail d’écriture : « Il faut que le prolétariat (…) retourne à ses instincts naturels, qu’il proclame les droits de la paresse, mille et mille fois plus nobles et plus sacrés que les phtisiques droits de l’homme, concoctés par les avocats métaphysiciens de la révolution bourgeoise ; qu’il se contraigne à ne travailler que trois heures par jour, à fainéanter et bombancer le reste de la journée et de la nuit. »

commenter cet article …

/image%2F1489059%2F20230703%2Fob_d3a7c7_capture-d-ecran-2023-07-03-a-19-07.png)

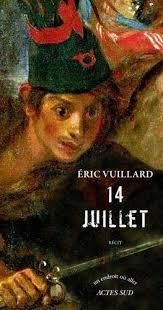

Quelle histoire enseigner aux enfants ? Sur quoi mettre l’accent ? Et surtout pour quelle finalité ? Ces questions animent les historiens, mais également le monde politique et plus généralement la société. Depuis le second Empire et jusqu’aux années 1950, la réponse à ces questions a fait consensus. Alors les enfants des écoles ont été bercés par les récits héroïques de nos « ancêtres les Gaulois », ont pu en secret en vouloir à Charlemagne d’avoir « inventé l’école », s’enorgueillir du « Roi-Soleil », vibrer à la prise de la Bastille, se féliciter de porter la « civilisation » en Afrique et en Asie, avant de rendre un vibrant hommage à nos poilus morts pour la France. Le voilà, le roman national, avec sa galerie (virile) de grands hommes (blancs), auxquels le petit républicain français est appelé à s’identifier sa marche inéluctable vers le progrès. Qu’importent les libertés prises avec la vérité historique, l’objectif est d’unifier Bretons et Auvergnats, de transmettre l’amour de la République, encore contestée.

Quelle histoire enseigner aux enfants ? Sur quoi mettre l’accent ? Et surtout pour quelle finalité ? Ces questions animent les historiens, mais également le monde politique et plus généralement la société. Depuis le second Empire et jusqu’aux années 1950, la réponse à ces questions a fait consensus. Alors les enfants des écoles ont été bercés par les récits héroïques de nos « ancêtres les Gaulois », ont pu en secret en vouloir à Charlemagne d’avoir « inventé l’école », s’enorgueillir du « Roi-Soleil », vibrer à la prise de la Bastille, se féliciter de porter la « civilisation » en Afrique et en Asie, avant de rendre un vibrant hommage à nos poilus morts pour la France. Le voilà, le roman national, avec sa galerie (virile) de grands hommes (blancs), auxquels le petit républicain français est appelé à s’identifier sa marche inéluctable vers le progrès. Qu’importent les libertés prises avec la vérité historique, l’objectif est d’unifier Bretons et Auvergnats, de transmettre l’amour de la République, encore contestée. Faut-il revenir encore sur le roman national ? N’a-t-on pas tout dit sur ce leurre ? Des textes nombreux et efficaces ont été écrits ces dernières années. Mais en dépit du sentiment de lassitude qui peut nous saisir, il faut redire, car l’assaut des affirmations de plus en plus réactionnaires ne faiblit pas. Les surenchères des droites emplissent l’espace public et parviennent à faire passer pour neuves les pensées les plus archaïques en matière d’histoire. Nous voilà revenus à l’idée que l’histoire pourrait être notre radeau face aux désarrois sociaux : les historiens sont désormais ouvertement sommés de fabriquer un consensus imposant de se penser tous semblables, bien serrés les uns contre les autres face aux menaces de l’étranger grâce à l’exaltation d’ancêtres réputés communs. Recours magique qui peut certes flatter l’historien placé au cœur de la fabrique sociale ! Recours menaçant à la fabrication idéologique d’un discours dominant venant masquer les contradictions du réel dans le passé, à des fins d’ordre social dans le présent.

Faut-il revenir encore sur le roman national ? N’a-t-on pas tout dit sur ce leurre ? Des textes nombreux et efficaces ont été écrits ces dernières années. Mais en dépit du sentiment de lassitude qui peut nous saisir, il faut redire, car l’assaut des affirmations de plus en plus réactionnaires ne faiblit pas. Les surenchères des droites emplissent l’espace public et parviennent à faire passer pour neuves les pensées les plus archaïques en matière d’histoire. Nous voilà revenus à l’idée que l’histoire pourrait être notre radeau face aux désarrois sociaux : les historiens sont désormais ouvertement sommés de fabriquer un consensus imposant de se penser tous semblables, bien serrés les uns contre les autres face aux menaces de l’étranger grâce à l’exaltation d’ancêtres réputés communs. Recours magique qui peut certes flatter l’historien placé au cœur de la fabrique sociale ! Recours menaçant à la fabrication idéologique d’un discours dominant venant masquer les contradictions du réel dans le passé, à des fins d’ordre social dans le présent. Connaissez-vous la bataille de Vertières ? Pour l’écrasante majorité, la réponse sera non. Le 18 novembre 1803, les armées composées de soldats noirs et libres vont défaire le corps expéditionnaire français, envoyé quelques mois plus tôt par Bonaparte afin d’imposer l’ordre à Saint-Domingue et y rétablir l’esclavage, après que la Convention l’a aboli le 4 février 1794. Inique, le décret du 20 mai 1802 constitue une régression historique, accompagnée d’une expédition colonialiste d’une violence extrême, dans la volonté de tuer, massacrer des populations entières de citoyens libres, mais surtout leurs femmes qui pourraient éduquer leurs enfants dans le culte de la liberté conquise au temps de la République. Les armées françaises décimées par la maladie sont battues à plate couture et le rêve colonialiste de l’apprenti dictateur français s’arrête là.

Connaissez-vous la bataille de Vertières ? Pour l’écrasante majorité, la réponse sera non. Le 18 novembre 1803, les armées composées de soldats noirs et libres vont défaire le corps expéditionnaire français, envoyé quelques mois plus tôt par Bonaparte afin d’imposer l’ordre à Saint-Domingue et y rétablir l’esclavage, après que la Convention l’a aboli le 4 février 1794. Inique, le décret du 20 mai 1802 constitue une régression historique, accompagnée d’une expédition colonialiste d’une violence extrême, dans la volonté de tuer, massacrer des populations entières de citoyens libres, mais surtout leurs femmes qui pourraient éduquer leurs enfants dans le culte de la liberté conquise au temps de la République. Les armées françaises décimées par la maladie sont battues à plate couture et le rêve colonialiste de l’apprenti dictateur français s’arrête là.

/image%2F1489059%2F20190306%2Fob_5329c2_pcf-section-de-morlaix.jpg)